About Face 翻訳こぼれ話 3: 演劇メタファーを解除せよ

来る2024年8月19日、『About Face: The Essentials of Interaction Design』第4版(Alan Cooper、Robert Reimann、David Cronin、Christopher Noessel 著、2014年出版)の邦訳版、『ABOUT FACE インタラクションデザインの本質』がマイナビ出版より発売されます。ソシオメディアが翻訳と監訳を行いました。現在、Amazon など各書店で予約受付中です。

今回の邦訳版は、紙版、電子書籍版、そしてマイナビ出版のサイトから購入できる PDF 版の3種類があります。電子書籍版と PDF 版は固定レイアウトです。紙版はこれまでの『About Face』シリーズと同様に B5変形判(3.3 x 18.2 x 23.4 cm)—— O’Reilly などの大判技術書お馴染みのサイズ感です。ちょうど『デザイニング・インターフェース 第2版 ―パターンによる実践的インタラクションデザイン』と厚みもほぼ同じなので、並べて置くと仲のいい幼馴染といった感じがします。

「配置された日付」とは?

書籍の翻訳ではたいてい、本文の翻訳がその大部分になりますが、図版の中に書かれている文言についても当然その対象となります。図版はその大きさによって、文字の表示領域に制限があり、その中に見やすく納まる形で、かつ本文での記述との乖離のないようにする配慮が求められるので、本文の翻訳とはまた違った面白さがあります。今回は、事例として紹介されている各種アプリケーションのキャプチャを除いた、イラストやダイアグラムなどが翻訳対象となっており、UIパーツのイメージについても一部英語のままでは分かりづらい箇所について、日本語版を作成してました。『About Face』シリーズといえばお馴染みの、「ハンマーエラー」を代表とするユーモアあふれるエラーダイアログも、その滑稽さ(と悲哀!)を伝えるべく日本語に訳しているので、ぜひご笑覧ください。

また、図版は本文の装飾ではなく、補足説明として掲載されるため、本文の翻訳のために図版を読み解く必要がある場合もあります。実際、図版のキャプチャ画像にあった小さな文字が、翻訳のヒントになることもありました。

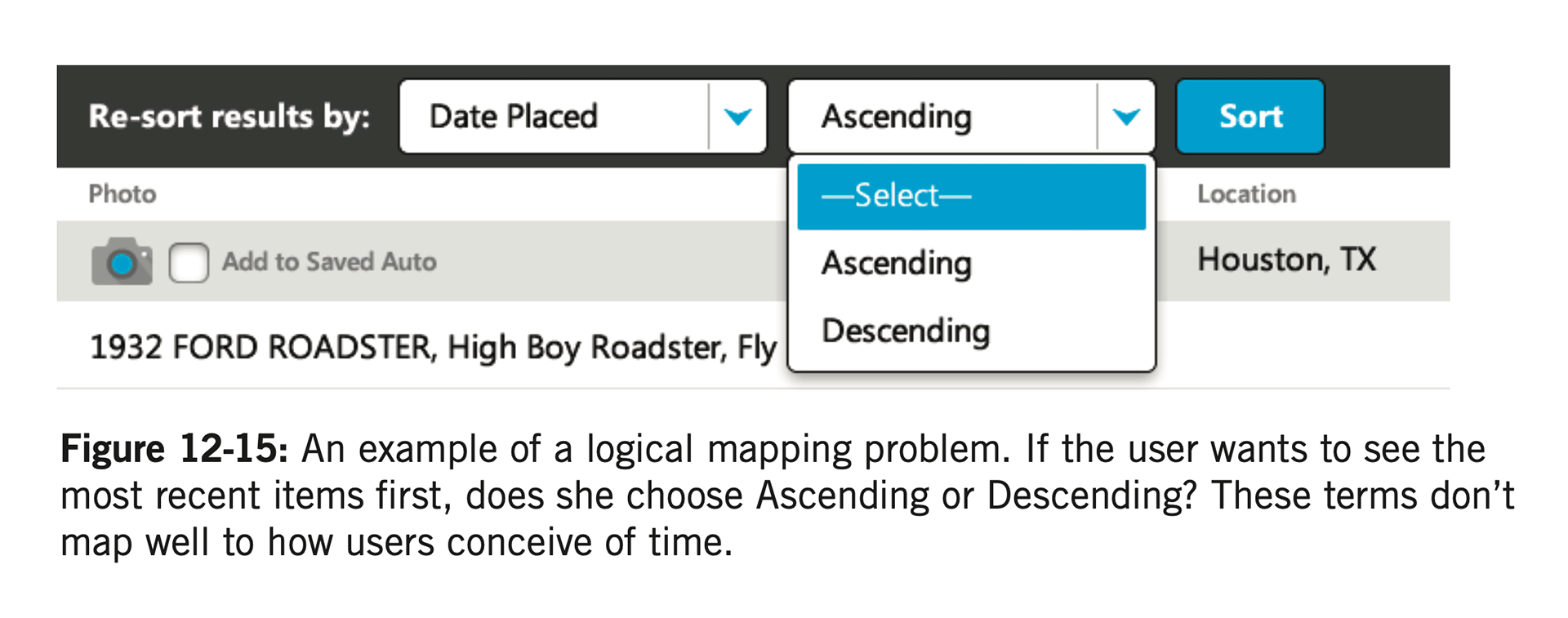

例えば、12章の「Properly map controls to functions(コントロールを機能に適切にマッピングする)」にある図版がそうです。

ここでは論理マッピングの例として検索結果のソートを行うドロップダウンメニューのラベルについて解説されています。もしそれが日付なら、ラベルは「昇順」「降順」ではなく「新しい順」「古い順」にするべきだ、といった内容なのですが、このドロップダウンメニューのラベルである

Re-sort results by: Date Placed

という文言が本文中に記載されており、これを翻訳する必要がありました。私達は下訳として最初、

結果を並べ替える: 配置された日付

と訳しました。

「Date Placed」をそのまま日本語にすると「配置された日付」になりますが、これでは何だかよく分かりません。何が「配置された」のでしょうか。図版はどこかのウェブサイトのキャプチャーのようですが、ページ全体が写っていないので何のサイトかわからず、実際にアクセスして確かめることができません。もっと良い訳し方ができないか、ヒントを求めて 3rd エディション—『About Face 3 – インタラクションデザインの極意』(長屋高広 訳、アスキー・メディアワークス、2008 年)を確認してみました。しかしそこでは「Date Placed」のままとなっており翻訳されていませんでした。ううん、それでも本文の言わんとしていることの理解はできそうですが、どうせならこの「Date Placed」が何なのか知りたいですよね。念のため 1st エディションも見てみましたが、該当箇所はありません。困りました。

検索結果のソート条件として「Date Placed」という文言が一般的によく使われているのか調べてみましたが、そういうわけではなさそうです。しかしこのサイトの運営者とユーザーとの間には「Place」という言葉に対する共通了解があるはずです。その文脈が、切り取られたキャプチャーからだけでは理解できないのです。そういえば、ウェブサイト上で「Place」という言葉をよく見るのは、物を購入する時の購入ボタンです。英語では「購入する」という意味で「Place Order」というラベルがよく使われます。すると「Date Placed」は「購入日」ということでしょうか。もしこのキャプチャーがショッピング系のサイトのものであればそれで良さそうです。というわけで、図版をもう一度よく見てみます。

ソートのコントロールの下には検索結果のリストらしきテーブルの一部が見えます。テーブルヘッダーには「Photo」と「Location」とあり、リストの一行目には「Add to Saved Auto」のチェックボックスと「1932 FORD ROADSTER, High Boy Roadster, Fly」というアイテム名らしきものが書かれています。また「Location」には「Houston, TX」とあります。

「1932 FORD ROADSTER, High Boy Roadster, Fly」は、車の名前っぽい感じがします。「Huston, TX」は「ヒューストン、テキサス州」ですね。「Add to Saved Auto(保存された自動車に追加)」という機能があることからも、これは中古車か何かを販売しているサイトでしょうか。気になったのは「1932」の部分です。もしやと思い検索してみると、やはり「フォード・ロードスター」はクラシックカーの名前でした(車好きにとっては常識かもしれませんが…)。なお「HighBoy」というのは、この車の特徴的なスタイルの一つで、ヘンリー・フォード博物館にも所蔵されているようです。

1932 Ford Roadster(Henry Ford Museum)

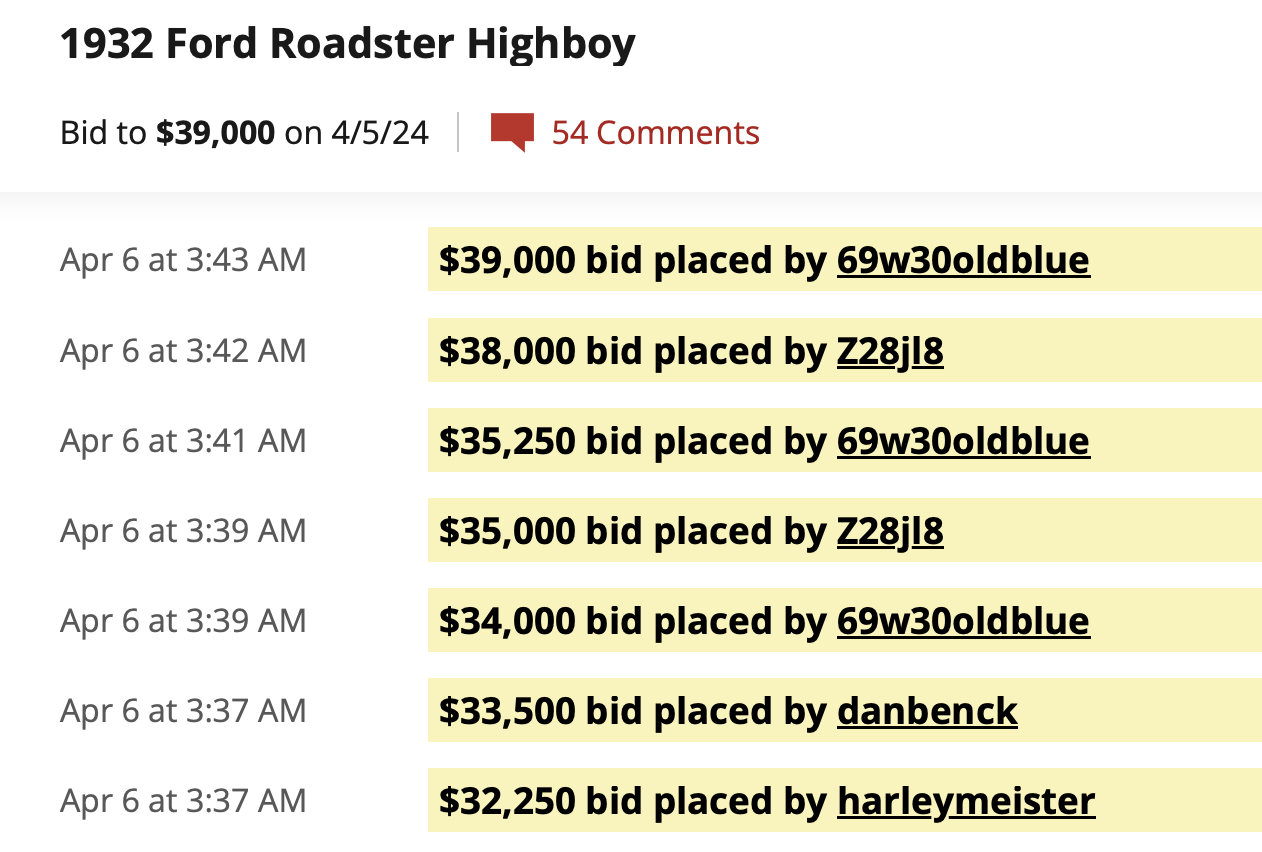

するとこのサイトは普通の中古車販売サイトではなく、クラシックカーを扱っているオークションサイトのようなものなのかもしれません。そこであらためて「classic car auction 1932 FORD ROADSTER HighBoy place bid」といったキーワードで検索してみると、まさに、1932 Ford Roadster Highboy を扱ったオークションのページがあり、そこに「Bid Placed」という表記が並んでいました。

From Bring a Trailer

見つけたページは本の中のサイトそのものではありませんが、おそらくこの手のオークションサイトであるのは間違いなさそうです。したがってドロップダウンメニューのラベル「Date Placed」は「入札日」とすれば良いことになります(厳密には「応札日」ですがネットオークションでは「入札」が一般的なので)。ただし、オークションサイトである場合、「Date Placed」は「掲載日」である可能性もあります。しかし「掲載日」の意味では「Date Listed」というラベルが使われることが多いため、ここは「入札日」で行くことにしました。

結果を並べ替える: 入札日

ところで、リストを日付順にソートする機能ならいろいろなサイトにありそうなのに、なぜクラシックカーのオークションなどというマニアックなページを例にしたのでしょうか。ひょっとして、著者のうちの誰かがクラシックカー愛好家なのでしょうか。普段チェックしている仕事には全然関係のないウェブサイトで、何か気になる挙動があったときに、ついキャプチャを撮って保存することってありますよね。もしかしたら、これもその類なのかもしれません。

ずいぶん時間をかけて色々調べて、何ならちょっとクラシックカーに詳しくなってしまったわりには、結果として「Date Placed」が「入札日」になっただけじゃないか、といえばそうなのですが、それでも、そこに「入札日」と書かれているだけで、それがオークションサイトだと何となく分かるし、そのソートのためのドロップダウンメニューのラベルは「昇順」「降順」ではなく「新しい順」「古い順」にするべきだ、という説明についても、具体的にイメージしやすくなったのではないでしょうか。

監訳の仕事というと、主に監訳註を書く、というイメージがあるかもしれません。しかし実態としてはむしろ文献や用語の調査、資料の確認などに多くの時間を割きます。それも散々調べた挙句、たいして訳に反映されない、というものがほとんどです。確認した結果、その通りであり、特に何もしなくていいことが分かっただけ、というケースも本当にたくさんあります。

直観と直感

一方で、ある一つの変更が、本文全体に影響する場合もあります。

デザイン書や技術書など、専門書の翻訳では、著者が独自に採用した用語や厳密な言い回しの表現が頻出するため、できるだけその言葉が選ばれた意図を汲むことができるよう、注意を払います。そのため、今回の邦訳版においても、用語の翻訳にあたっては、日本語に訳した時ほとんど同じ意味になる言葉であっても、原書で別の単語を使って書かれているのであれば、可能な限り別の訳語をあてることを検討しました。

例えば、13章「Metaphoric interfaces(メタファー的なインターフェース)」において重要な用語として出てくる「intuition」と「instinct」。この二つは似たような意味を持っており、今回の下訳では一旦どちらの単語にも「直感」という訳をあてていました。しかし、原書において別の言葉で書かれているものは日本語においても別の言葉を採用するという今回の方針に則り、検討した結果、「intuition」には「直観」、「instinct」には「直感」という訳を採用する事にしました。「intuition」は「物事を意識的な推論を挟まず即座に理解すること」を指しており、その意味では「直観」が妥当です。一方「instinct」は「自然で本能的な感覚や衝動」を指しており、その意味では「直感」という言葉が合いそうです。

いってしまえば単純な使い分けの適用ではあるものの、しかしその実現には、そこそこ根気のいる作業が必要でした。「intuition」も「instinct」も、それぞれの文脈の中で、「intuitiveness」とか「intuiting」と言ったように様々な活用を伴って使用されていたため、機械的な置き換えでは対応できません。したがって、この修正では「intuition」とその活用を原書から探し当てては訳語にあたり、当該の用語が「直感」であれば「直観」に変更していくという作業を一つ一つ行いました。なお「instinct」については、文脈によって「本能」という訳語の方が適している場合はこれを採用しています。

変わらない言葉と変わる言葉

反対に、邦訳ならではの訳語をあえて採用する場合もあります。日本語に訳される外国語の書籍の中には、既に日本で一般的に使われている訳語のある用語が数多く存在します。これらの言葉に対して考えなしに新しい訳語をあてると、たとえ日本語として適切な表現であっても、用語の同一性を保つことが難しくなってしまいます。それを避けるため、専門用語の訳にあたっては、できる限り事前に調査を行い、同一性担保のために気を配ります。

例えば「behavioral」という形容詞を日本語に訳す場合、文脈によって「行動的」とすることも「振る舞いの」とすることもできますが、それがドナルド・ノーマンのいう「3つのレベル」についての話なら、既に「行動的」という一般的な訳があるため、これに「振る舞いの」の方を採用してしまうと、読者にはそれらが同じものだと認識することができなくなります。ですから、たとえ本文の他の箇所で「behavioral」を「振る舞いの」と訳している箇所があったとしても、例外的に「行動的」を採用します。

同じ考え方で、一般的な訳語の方が変わったことにより、訳語を変更するケースもあります。「ethnography」という言葉は従来「民族誌学」という対訳がなされており、3rd エディションの邦訳版においても、この訳語が使用されていました。しかし近年、特にデザインリサーチ文脈においては、「エスノグラフィー」とカタカナで表す事の方が一般的になってきています。そこで今回は「エスノグラフィー」「エスノグラフィックデータ」といった訳語を採用しました。

言葉には、変わらない事によって活き続けるものと、変わる事によって活き続けるものがありますね。このように訳者達は、別に申し合わせたわけでもないのに、まるでバトンをつなぐように連帯して、人々の中で使われている訳語を尊重し引き継いでいっているのです。

演劇メタファーからの脱却

変わる言葉といえば、4th エディションの邦訳版制作にあたって、かなり思い切った訳語の変更を実施した箇所があります。それは有名な「ペルソナ」に関する用語です。3章にある「Constructing Personas(ペルソナの構築)」では、ペルソナタイプとして、 6種類のペルソナが紹介されています。

- Primary personas

- Secondary personas

- Supplemental personas

- Customer personas

- Served personas

- Negative personas

そして、これらについて、3rd エディションの邦訳版では次のような訳語があてられていました。

- 主役ペルソナ

- 脇役ペルソナ

- 端役ペルソナ

- 顧客ペルソナ

- サービス利用者ペルソナ

- 黒衣ペルソナ

「ペルソナ(人格、仮面、劇の登場人物)」という言葉の含みを意識してか、演劇メタファーが採用されています。 3rd エディションの邦訳版では他にも「persona types」が、「役柄」とか「配役」といった表現になっているなど、全体的にこの演劇メタファーに合わせた「超訳」が施されていました。前述のように、原書の用語には特にそのような演劇要素はないのですが、この演劇メタファーでの訳語は、3rd エディションの邦訳版発刊以降、一部で親しまれているものであるため、当初 4th エディションにおいても、この訳語を踏襲しようとしていました。しかし、翻訳を進める中で、本書の監訳者である上野が、その必然性について疑問を持ったことをきっかけに、訳語の再検討を試みることになりました。この演劇メタファーは本当に必要だろうか、と。

本書の13章「グローバルメタファーの圧政」において解説されているように、メタファーは人間の類推能力を有効活用し、メンタルモデルの形成を助ける強力なアイデアです。しかしどうしても、その世界観に縛られてしまうという欠点があります。このペルソナの演劇メタファーについても、「主役ペルソナ」「脇役ペルソナ」「端役ペルソナ」まではなんとか上手くイメージできそうですが、「顧客ペルソナ」「サービス利用者ペルソナ」は演劇とはあまり関係がありませんし、メタファー内での立ち位置がよく分かりません(「サービス利用者ペルソナ」は意味的にもやや誤訳です)。「黒衣ペルソナ(製品のターゲットにならないユーザーを示すペルソナ)」にいたっては、果たして舞台における黒衣の役割と意味が合っているのかどうなのか、ちょっとよくわからない感じがします。

黒衣(Wikipedia)

また、メタファーは、その効果が人の経験や知識に左右されるという点についても注意を払う必要があります。例えば、私にとって「黒衣」とは人形浄瑠璃の舞台における存在しない設定の存在、つまり現存はするけれど対象外のユーザー、というイメージを持ちますが、かつて東京宝塚歌劇団の黒衣としてバスチーユ牢獄の白旗を上げる仕事をしていた上野は、非ターゲットユーザーというよりは、見えないけれど重要な役割を果たすユーザーのようなイメージを持つかもしれません。奇しくも、本書で述べられているメタファーの効力と、その問題は、本書の日本語訳においても同様に発生していたということです。

かつて「Primary」や「Secondary」といった言葉があまり一般的ではない中、「ペルソナ」という新しいコンセプトを日本に紹介するために、演劇メタファーで「主役ペルソナ」「脇役ペルソナ」と表現することは有効だったかもしれません。しかし「ペルソナ」自体が既に広く活用され、一般化した現代においては、そのメタファーによって、原書が示している本来の意味が損なわれてしまう可能性があります。少々名残惜しくはありますが、もう「ペルソナ」の理解に演劇メタファーは必要ないでしょう。

というわけで、6種類のペルソナは、上野の発案により、次のような訳語を採用することとしました。

- プライマリー(主要)・ペルソナ

- セカンダリー(二次的)・ペルソナ

- サプリメンタル(補足的)・ペルソナ

- カスタマー(顧客)・ペルソナ

- サーブド(被提供)・ペルソナ

- ネガティブ(否定的)・ペルソナ

すべて原書の用語をカタカナで表記し、初出時にカッコ書きで日本語の補足を入れることにしました。「プライマリー」「セカンダリー」「カスタマー」「ネガティブ」は、それなりに一般化しているカタカナ語であり、本書の他の箇所でも使っているため、それらと対訳を合わせる意味があります。また「Served(サーブされる)」のように日本語でそのニュアンスを汲んだ表現をすることが難しいものもあるため、無理に日本語をあてるよりは、原書の語感をそのまま出すことにしたのです。カタカナ語にすることよって字面から意味が取りにくくなる懸念はありますが、用語としての正確さと対訳としての一貫性を優先したわけです。

また同時に、3rd エディションで「仮説的ペルソナ」と訳されていた「persona hypothesis」という用語についても対訳を見直し、より正確に「ペルソナ仮説」という表現に変更しています。「ペルソナ仮説」とすることで、仮説に基づいて構築するペルソナのようなイメージが薄れ、「プロビジョナル(暫定)・ペルソナ」との違いが明確になったのではないかと思います。

インタラクションデザインの本質

そして、今回最も思い切った翻訳としては、やはり『ABOUT FACE インタラクションデザインの本質』という、この書籍の題名でしょう。

まず、主題名の『About Face』は原書の装丁を踏襲し、そのまま『ABOUT FACE』を採用しました。

副題の「The Essentials of Interaction Design」は 1st エディションの「The Essentials of User Interface Design」から 2nd エディション発刊時に「Interaction Design」へと改訂されたものです。それは筆者による、インタラクションデザインという新しいデザイン分野の提案でもありました。以来このシリーズは最新の 4th まで一貫して「The Essentials of Interaction Design」を副題に冠しています。

そのため、今回の 4th エディション邦訳版にあたってもこれを受け継ぎ、副題を「インタラクションデザインの本質」としました。なお、3rd エディションの邦訳版では「インタラクションデザインの極意」と訳されていましたが、より「Essentials」のニュアンスに近い言葉を、ということで「本質」を選定しています。

——つまり、基本的には原書をそのまま直訳したものです。いざそれで出版が決まってみれば、至極当然の事のように思えるかもしれませんが、しかしこの「そのまま」を実現するには、それなりの決断が求められました。

映画『The Italian Job』の邦題が『ミニミニ大作戦』だったり、Rainbow の名盤『Rising』が『虹を翔る覇者』だったりするように、書籍においても、翻訳書にはローカライズされた別のタイトルが採用されることがよくあります。

例えばアラン・クーパー氏の別の著書『The Inmates Are Running the Asylum: Why High-Tech Products Drive Us Crazy and How to Restore the Sanity(精神病棟の収容者が精神病院を運営している: ハイテク製品が私たちを狂わせる理由と正気を取り戻す方法)』の邦題は『コンピュータは、むずかしすぎて使えない』(山形浩生訳、翔泳社、2000年)です。原題では「コンピュータ」とも「むずかしすぎる」とも言っていないので、まるで一致していないですが、確かに直訳ではやや過激すぎる印象ですし、アラン・クーパーという人を知らなければ、それがコンピューターに関する本だということに思い至らないかもしれません。

それでいうと、「ABOUT FACE(回れ右をする)」という英語の慣用表現や、「インタラクションデザイン」という言葉もおそらく、日本ではあまり馴染みがないものだと思います。UIデザイン文脈においても、「インタラクション」といえばどちらかというと、「いいね」ボタンを押した時のフィードバックや、スクロールに追従して動くアニメーションなどの、操作時の小粋なマイクロインタラクションを指すことが多いでしょう。だからもしかすると、邦訳版のタイトルにはUIデザインとかUXデザインのような言葉があった方が親しみやすく、多くの人の興味をひくかもしれません。

しかし私達は「これは(UIやUXではなく)インタラクションデザインについての本である」と明言する著者達の意思を引き継ぎ、邦訳版の読者向けに、分かりやすくキャッチーな邦題を冠する事はしませんでした。今あえて「インタラクションデザイン」という言葉と、そのデザインジャンルを日本で提示することにこそ、意味があり、本書を手にする読者には、きっとその必然を理解できるはずだと、そう信じることにしたのです。本書が「そのまま」の題名で出版できることを、とても嬉しく思います。ちなみに、なぜ今の時代に「ユーザーエクスペリエンス・デザイン」ではなく「インタラクションデザイン」なのか、ということについては「第4版へのイントロダクション」に明確に書かれているので、ぜひ読んでみてください。

一昨年(2022年)、マイナビ出版からソシオメディアの翻訳、および監訳で『The Elements of User Experience』(Jesse James Garrett 著)の邦訳版が、リニューアル復刻版として発売されました。実は、さかのぼること20年ほど前の2005年、この最初の邦訳版をソシオメディアが手がけた際にも、やはり、題名について出版社との間で議論があったそうです。当時日本ではほとんど知られていなかった「ユーザーエクスペリエンス」という言葉を、題名に入れるか否か。そんな聞いたこともないカタカナの言葉ではなく、もっと日本のデザイナーに馴染み深い表現を使った方がいいのではないか。

ソシオメディアは「ユーザーエクスペリエンス」という言葉を入れることを主張しました。それが題名に入っていなければ意味がないからです。結局、「ユーザーエクスペリエンス」という言葉を入れながらも、日本向けに「ウェブ」「戦略」「ユーザー中心デザイン」といった言葉を盛り込んで、『ウェブ戦略としての「ユーザーエクスペリエンス」– 5つの段階で考えるユーザー中心デザイン – 』という邦題になったのでした。多くの日本のウェブ制作者が「ユーザーエクスペリエンス」を知るきっかけになった書籍の題名です。実際、私自身もこの本によってこの言葉を知りました。今となっては、考えられないことかもしれませんが、そこにも重要な決断があったというわけです。

20年前の「ユーザーエクスペリエンス」がそうであったように、本書の提案する「インタラクションデザイン」もまた、今後その重要性がソフトウェアのデザインに関わる人々の間で認知され、より良いソフトウェアのデザインを生み出していく事を願っています。